【インタビュー】ダニー・ネフセタイさんに聞く 元イスラエル兵が語る軍備強化は抑止力にはならない

木製家具作家であると同時に「人権・平和・原発」をテーマに講演に引っ張りだこのダニーさんは、実は元イスラエル空軍兵。イスラエルの若者の多くがそうであるように、高校卒業後、特に疑問を感じることもなく、徴兵制によって空軍に入隊したダニーさんが、なぜ平和へのメッセージを送り続けるのか?「戦後80年」を迎える日本の“いま”をどう感じているのか? ダニーさんのログハウスを訪問し、お話を伺いました。

木製家具作家

人権・平和・反原発活動家(元イスラエル空軍兵)

ダニー・ネフセタイ氏

1957年イスラエル生まれ。3年間の兵役後、アジアを放浪し、1979年に初来日。家具会社勤務を経て、埼玉県秩父郡皆野町に「木工房ナガリ家」を開設。夫婦で注文家具・遊具・木工小物・社会性オブジェの創作に取り組む。信条は、「世の中を良くすることも物づくりをする人間の使命」。戦乱の絶えない祖国を憂いて平和活動に注力するとともに、「3.11」後に市民運動「原発をとめよう秩父人」を立ち上げるなど、精力的な活動を展開している。

(インタビューアー)

鈴木 ちひろ

国分寺市議会議員

1996年生まれ。大学卒業後に日本語教師として赴任した奄美大島で環境問題に関心を持つ。農村指導者養成専門学校「アジア学院」や「ブラウンズフィールド」で自然に寄りそった農業生活を実践。オーガニックカフェ勤務、重度障がい者の介護ヘルパーを経て、2023年の国分寺市議会議員選挙に立候補して初当選。

イスラエル人にとって「10.07」は、

「第2のホロコースト」⁈

―― 日本は「戦後80年」を迎えましたが、世界を見渡すとイスラエルとガザ、ロシアとウクライナをはじめ各地で戦争や紛争が絶えません。まずはダニーさんの母国であるイスラエルの状況を教えてください。

ダニー 第1次・2次・3次中東戦争、2008年・2010年のガザ紛争など、ひっきりなしに武力衝突が起きているイスラエルでは、80年間も戦争がないなど想像もできないでしょう。2023年10月7日(以下:「10.07」)に端を発する今回のガザへの軍事作戦について、イスラエル側はイスラム組織ハマスによる越境攻撃への報復だとしています。100歩譲ってそうだとしても、今回のガザへの攻撃はこれまで以上に執拗かつ残虐です。ガザ地区では、1万4,000人余りの子どもを含めて、4万人以上のパレスチナ人が殺害されています。国際的に「ジェノサイド」だと批判されても当然といえますが、その背景にはイスラエル人が「10.07」を特別な意味で受け止めているという事情があります。

これまでの武力衝突ではパレスチナの一般市民が殺戮されることはあっても、多くの場合、イスラエルの一般市民に被害が及ぶことはほとんどありませんでした。ところが「10.07」では、ロケット弾攻撃や戦闘により1,139人が殺害され、そのうち子ども38人を含む民間人695名の命が失われたのです。ユダヤ人国家であるイスラエルの人たちにとって、1日でこれだけの命が失われたのは、ナチスドイツがヨーロッパにいたユダヤ人を大量虐殺したホロコースト以来のこと。そのため、イスラエルでは「10.07」を、「第2のホロコースト」と呼んでいます。

―― そこには人質の問題も、大きく絡んでいますよね。

ダニー はい。これまでもイスラエル人が人質に取られることはありましたが、例え数名の人質であっても国内は大パニックに陥ります。そのため政府は何としてでも人質を取られないように、軍隊を通じて汚い手を使ってでも、それを阻止しようと懸命になっていました。にもかかわらず、「10.07」では約250人のイスラエル市民と兵士が人質としてガザ地区に連れ去られたのです。当然、イスラエル人の不安と憤りは頂点に達しました。それでも自国の軍隊は優れているという自負があるイスラエル人の多くは、軍の特殊部隊が奪還するであろうという望みを持っていました。残念ながらその期待は杞憂に終わり、もうすぐ2年が経過するいまなお、生死を問わず50名人質が戻ってきていません。私は「10・07」が起きた時点で、イスラエルは今回、ガザに大規模な攻撃を仕掛けるであろうと予測して、イスラエルに住む仲間たちに何としてでも止めるよう情報発信しましたが、どうにもなりませんでした。そこには、国内で多くの死者が出たことに加えて、大量の人質を取られたことによる憎悪が大きく関わっています。

戦争を止めたくても止められない

「10.07」後のイスラエルの世論

―― イスラエルでは、多くの人たちが戦争を正当化しているのですか?

ダニー そんなことはありませんよ。確かに「10.07」を境に右傾化しつつありますが、基本的には穏健派といわれるリベラルが50%、いわゆる右派が50%といった均衡が保たれています。ところが「10.07」以降、「戦争を止めよう」という声が萎みつつあることも事実。その理由は2つあると、私は考えています。

1つは、男女を問わず18歳に達したユダヤ人に義務付けられている徴兵制度。私もその制度で空軍兵を経験したわけです。徴兵義務がない日本人にとっては分かりづらいかもしれませんが、自分が所属していた軍隊を疑うということは、実は簡単なことではありません。心の奥底では自国の軍隊がひどいことをしていると感じても、その一方で「信じたい」という気持ちから逃れられないのです。もちろん、教育をはじめとする社会システムがそういったアイデンティティを形成させていることも否めません。それに加えて徴兵による経験が自国の軍隊を良しとする風潮を醸成しています。軍拡を推し進めようとする為政者にとって、徴兵制度は単に国防強化だけではなく、国民感情をコントロールする役割も果たしているのです。

もう1つは、やはり「人質」の問題。このことが、「戦争反対」の声を挙げづらくしています。当然、人質の奪還はイスラエル人に限らず誰もが望むことですが、それが自国の軍隊がやっていることを正当化せざるを得ない状況が生まれているのです。私の友人にも普段から戦争に反対しているイスラエル人が少なくありませんが、この惨状にあっても彼らの多くは「人質解放」を優先して、静観を決め込んでいます。「私たちの軍隊は人質解放のために戦っている」という信じたい気持ちと、「いま声を挙げることが人質解放の邪魔になるかもしれない」という不安が相まって、デモや集会で「戦争反対」の声を挙げられずにいるのです。私は同じことを繰り返さないためにも、「戦争反対」と「人質解放」を並行して訴えていくべきだと考えます。しかし、ユダヤ系イスラエル人にとって、この2つの問題は決して一緒にはできないようです。

―― 「戦争反対」と「軍隊」を正当化することは二律背反しているようにも思えますが、イスラエルの人たちは矛盾を感じてないのでしょうか?

ダニー 先程話したように、イスラエルには徴兵制があって、かつ国民の半分は穏健でリベラルな考え方を持っています。つまり、実は軍隊の半分もリベラルな考え方の人たちで占めているわけです。リベラルだけど入隊を余儀なくされる。私もその一人でした。人権を尊重するリベラルな両親のもとに生を授かり、またイスラエルでは思想や考え方の地域差が顕著ですが、私はリベラル色が強い地域で生まれ育ちました。それだけに、子どもの頃から「戦争は嫌だ、平和がいい」という意識は根付いていました。

それでも、18歳を迎えると必然的に入隊するわけです。その時の心境は、いまでも鮮明に覚えています。「戦争はない方がいい」と思いつつ、「ようやく国を守れる」と思ったのです。イスラエルの徴兵制度では男性は2年8カ月、女性は2年の兵役を務めるのですが、これまで先輩たちが国を守ってきたように、私が守る順番が巡ってきたと、何の疑問や躊躇いもありませんでした。これはこれで怖いことですが、ユダヤ系イスラエル人にとって「国を守る」ということと「軍隊」は同義語に近いのです。

その一方で、「戦争反対」を唱える人たちも少なからず存在します。実際に私は軍隊で訓練を受けつつ、帰省した際にしばしば「戦争反対」のデモに参加していました。北海道から沖縄までが連なる日本と違って、イスラエルの国土は四国と同じくらいなので、どの部隊に配属されたとしてもクルマを使って数時間で往復できます。そのため、部隊によって差はあるものの、2週間に1度程度の帰省が許されていたのです。軍隊にいながら戦争反対のデモに参加することは、日本人から見るとダブルスタンダードなのかもしれません。でも、当時はそのことに違和感を抱きませんでした。除隊して日本で暮らすようになって、ようやくそこに矛盾があることに気が付きました。

しかし、イスラエルで暮らしているユダヤ人にとって、「戦争反対」を訴えることと「国を守る」ことは、決して乖離することではありません。その結果として、軍拡への道を許してしまっているのです。その意味では日本もまた、「防衛」を「安全保障」という言葉にすり替えて、拡充する方向にありますよね。そこでいう「防衛」や「安全保障」は、外の国から見ると「軍備」と変わらないわけですから、日本もいずれイスラエルのようになってしまうかもしれないと懸念しています。

イスラエルと日本のデモの違い

「隔絶」と「傍観」はどっちがいい?!

――イスラエルで 「戦争反対」を唱える人たちは、どのような活動をされているのですか?

ダニー 私が注目している市民団体が2つあります。1つは女性を中心に活動している「Women Wage Peace (WWP)」。2014年にイスラエルがガザに地上侵攻し、ハマスとの間で約50日間続いた戦闘後に、紛争解決に向けて女性の声を届けようという目的で設立した団体です。もう1つは、紛争で肉親や親族を亡くした600以上の家族により生まれた「遺族の会」。イスラエルとパレスチナの和解による持続可能な和平実現に向けて、「対話と出会い」をテーマに幅広い活動を展開しています。ユニークなのは、両団体ともにイスラエルとパレスチナの共同体組織であることです。先程お話した通り、「10.07」以降は声を挙げづらい状況が続いていましたが、それ以前は頻繁にデモなどを行っており、またここにきて再び活気を取り戻しつつあります。

両団体ともに大規模なデモができるパワーを持っていますが、イスラエルでの「戦争反対デモ」は日本とは様相が異なります。もちろん、ヘイトやバッシングも激しいのですが、その一方で積極的に応援して自分の街からデモに参加する人たちもたくさんいて、良くも悪くも盛り上がりを見せるのです。例えば、「遺族の会」が毎年5月に催している「戦没者追悼式」には、数万人の人たちが参加しますが、厳かな場所でのヘイトも日本の比ではありません。いずれにしても、極端な隔たりがあることは間違いありません。

その中で私が注目しているのは、平和団体を中心に提出された「戦争を起こす前に、必ず話し合いによる解決を試みる」ことを原則とする法案です。まだ成立には至っていませんが、私は非常に期待しています。

――ダニーさんは日本でも多くのデモを牽引したり参加したりしていますが、そこでの反応をどう感じていますか?

ダニー 兎にも角にも、無関心・無反応な人が多いですね。安倍政権時代に戦争法案とも呼ばれる安保関連法案や共謀罪(テロ準備罪)が成立しましたが、これらへの反対デモでも、平然と傍観している人たちが多いことには驚きました。いずれも憲法を侵す危険性が孕んでいるにも関わらずですよ。すれ違うクルマに「賛同してくれるならクラクションを鳴らして」とアピールしても、ほとんどが素通り。また、福井で「原発反対」のデモをした際には、窓のカーテンを閉める人たちにもたくさん出会いました。原発が多い地域(敦賀原発・大飯原発・美浜原発)なので仕方がないのかもしれませんし、原発については賛否両論があることは承知しています。でも、もう少し異なる意見にも耳を傾ける視線が合ってもいいように思います。ただ「戦争反対」のデモで、反応が低いことは不思議で仕方がありません。「戦争」を歓迎する人はいないはずだからです。しかも、日本は世界でも有数の「表現の自由」が認められている国です。それでも傍観する人たちが多いのは、民主主義という観点でまだまだ未熟なところがあるからではないでしょうか。

――それでも、今回のイスラエルとガザの問題については、多くの人たちが声を挙げていますす。このことについて、どう感じていますか?

ダニー これまでは、「対岸の火事」だと思っていた人が多かったのですが、今回はイスラエル側の攻撃が激甚化していて、しかも泥沼の惨状が長く続いています。加えてロシアとウクライナの戦争、トランプをはじめとする国際政治のレジームチェンジが相まって、関心が高まってきているのだと思います。特に若い人たちから声があがっているのは、とても嬉しいことです。

大事なことはこのうねりをいかに継続・持続させていくかということ。イスラエルとガザの戦争も、いずれどこかのタイミングで一旦は収まります。ただし、停戦になったとしても、根本的・構造的な問題が解決したわけではありません。戦争の火種は決して消えていないのです。それだけに、停戦になったからといってうねりが静まってしまうことなく、深掘りして次のステップに向かっていただきたいと切に願っています。戦争の火種には、必ずや共通点があります。その意味で、そこを探って行動を起こすことは、日本が平和を維持し続けていくための命題でもあるのです。ともに力を合わせましょう。

講演活動を通じて感じる

日本の若い世代への期待

――ダニーさんは平和に関する講演活動で全国を駆け巡っておられますが、反応はいかがですか?

ダニー 「いまの若い人たちは考えない」ということを言う大人が少なくありませんが、決してそんなことはありません。しっかりと聞く耳を持っていますし、考える力もあります。これから先をどう生きていこうと真剣に悩んでいるのです。彼らを「考えない」と決めつけてしまうのは、大人側が「上から目線」で接しているからではないでしょうか。要は自身の考えやロジックへの理解を強要するから、分かってもらえないのです。アプローチの仕方をちょっと変えて、耳を傾けるだけで、素晴らしい反応が返ってきますよ。

例えば小学校での講演で、空軍兵だった頃の軍服姿の私の写真を提示すると、最初は一様に「カッコいい!!」と声を揃えます。その後で体験を交えながら平和について話をするのですが、講演の最後に改めて写真を見せると、多くの子どもたちの反応は変わっています。異口同音に「カッコいい」ではなく、十人十色の感想を聴かせてくれるのです。それは多分、バイアスがない中で子どもたちなりのインプットがあって、それぞれの主体的な気付きやインサイト(洞察)を経て、紡がれた言葉なんだと思います。

――大学生くらいになるとバイアスも生じていると思いますが、その年代はどうですか?

ダニー 大学生に「刀についてどう思う」という質問をぶつけたところ、相手を殺す、傷つけるという本来の用途を知ってはいるものの、むしろ美術品として捉えている学生が少なくありませんでした。これには日本刀を擬人化したゲームが人気を博していることも関係しているようです。その中で「刀身の煌めきが綺麗で印象的」と感じていた学生が、講演後に「この思考は危険であることに気付いた」という感想を書いてくれました。このように、先入観・偏見・思い込みなどがあったとしても、インプットが違えばアウトプットも違ってきます。

※この他の学生の感想をWeb版の末尾に掲載

そもそも、私は講演で政治の話をしているつもりはなく、平和や人権について話をしているだけなのですが、なかにはそれを「政治的」だと指摘する人もいます。では、日本の家庭や学校ではどうかというと、政治の話をすることはほとんどなく、むしろタブー視する傾向があります。そういう環境の中で過ごしてきた彼ら、彼女たちが18歳になるといきなり選挙権を与えられるわけです。自分の考えを醸成するインプットがなく、それを消化する期間が短ければ、当然、自分なりのアウトプットを出すことは難しい。その結果が、若い世代の政治離れにつながったり、SNSなどの誤った情報を鵜呑みにして投票するなどといった状況を招いているような気がしてなりません。その意味では、やはりインプットは大切なんだと思います。

――大人たちの反応はどうなのでしょうか?

ダニー 学校の他、市民運動団体や教会、お寺で講演する機会も増えています。多くの場合、横のつながりから講演依頼が来るわけですが、当然、そこに来る人たちの多くは、それなりのバイアスがかかっています。ただし、市民団体と宗教団体では、バイアスのかかり方が異なります。市民団体にはそれぞれのイシューがありますし、宗教団体には宗派なりの共通認識があるわけです。

もちろん、志をともにできる市民団体から声が掛かることは嬉しいですし、光栄に思っています。ただ、私とは見解や考え方が違う人たちが少なくない教会やお寺での講演の方が、化学反応は起こりやすいといえるかもしれません。多様な意見や認識が渾然一体となってこそ生まれる拡がりがあることを実感しているからです。特に平和や人権をはじめ、テーマが普遍的であればあるほど、そういうスタンスが求められているではないでしょうか。その中で一見異なるイシューの接点を見出し、一緒に歩んでいけることが望ましいと考えます。

戦争と環境のかかわりも、その1つ。例えば、私が来日したのは1979年。その頃、砂漠があるイスラエルの南部では40°Cになると伝えると、日本人は信じられないという顔をしていました。それが、いまでは日本の夏もそれが当たり前になりつつあります。さらにイスラエルでは2010年に聖書にしばしば登場する南部のベエルシェバという街で57℃という記録的な高温が観測されました。イスラエルの気象庁は、このままではそれが自明となると警鐘を鳴らしていますが、実はこの気候変動も戦争とも無縁ではありません。戦闘行為は直接的な温室効果ガス排出を増加させるとともに、エネルギーの供給不安から世界的に化石燃料への依存が高まるからです。このように戦争が気候変動に与える負の影響を共有していけば、どちらのイシューでも新たなうねりが起こります。選挙などでの争点としてのアピールの仕方も違ってくるはずです。

場合によっては戦争は仕方がない?!

子どもたちは、そうは考えない

――小学校くらいの子どもたちと話すことがあるのですが、実は環境問題については火力のような化石燃料が問題になっていることもよく知っていて、敏感で分かっているような気がしてなりません。戦争についてはどうなんでしょうか?

ダニー 私は隣町の長瀞にある保育園で20年間に亘って、「国際理解」というテーマで月に1回、年長組と接していましたが、常に子どもたちの理解力に驚嘆させられていました。それはピュアでしがらみがないからです。戦争についても何度か話をしましたが、子どもたちには「場合によっては戦争をするのは仕方がない」という発想がありません。みんながみんな「人を殺すのはダメに決まっている」というわけです。大人たちから「喧嘩はダメだから話し合いをしなさい」と教わってきたわけですから、これって当然の発想ですよね。ところが、子どもたちの当たり前が、大人の世界では通用しなくなっていきます。しがらみを重ねるごとに変質し、政治家たちの多くは「場合によっては仕方がない」といい、それを支持する人たちも少なくありません。何故、そうなってしまうのか⁈ 私の胸の中でくすぶり続けているテーマの1つです。

――徴兵制度があるイスラエルでは、親子関係も違いがあるのでしょうか?

ダニー イスラエル人は、自分の子どもを、まさに目に入れても痛くないほどに溺愛し、子どものためならお金も惜しみません。私は、そこに徴兵制度が関係しているのではないかと考えています。いずれ自分たちのもとを離れ、軍隊に入隊しなければならない日が来る。一緒に過ごせる時間が限られている。だったら、それまでは子どものためにできる限りのことをしてあげたい……。そういった強迫観念が、親たちを突き動かしているように思えてなりません。「塀の向こう」というと、日本人は刑務所を連想するかもしれませんが、イスラエルの親たちにとっては軍隊もまたその1つなのです。

軍服を着るということは、言葉を変えれば「殺すか、殺されるか」という選択肢しかなくなる状況に直面するかもしれないということでもあります。当然、自分の子どもが殺されたり、殺したりする場所に赴くことを喜ぶ親がいるわけがありません。それでも、イスラエルの親子にとって、それは不可避なことなのです。

徴兵制度を採用・維持し、かつ軍事作戦を遂行しているのはイスラエルという国家であり、それを司る政府や軍のトップに他なりません。また、それを阻止できずに許しているのは国民1人ひとりでもあります。ところが、兵役に就いた息子や娘が惨たらしい姿で戻ってくると、多くのイスラエル人の矛先は違うところに向けられます。ハマスのせい、パレスチナのテロリストのせい……とすり替えて、責任を転嫁することで納得しようとするのです。その結果、憎悪はまずます増幅されていくことになります。私にもイスラエルに幼い孫がいるだけに、この負のスパイラルから早く脱却できることを心から願っています。

【コラム】

-ダニーさんの講演を聴講した大学生たちの声-

「日本人のほとんどは戦争に関与しないので危険が及ばないと考えていたが、パレスチナの話から戦争には歴史的な背景があることを知った。しっかりと歴史を学ぶことが、戦争をなくすことにつながると感じた」

「戦争と気候変動はどちらも人類が直面する深刻な危機だが、それぞれ個別の問題だと考えていた。講演で戦争と気候変動は相互に影響し合っているという話を聴いて、次代を生きる世代として並行して考え、解決に向かうことが重要だと感じた」

「国家間の主張の違いが話し合いでは解決しないから、戦争が起こると考える。一方で、戦争に突入してしまうと、本来あったはずの主張すら見えなくなってしまう。それだけに、戦争をなくすことは重要であるが、それ以前にそれぞれの国民が直面する課題を踏まえて、それぞれ主張を交わす場をどう築くかが解決への道となる」

「私たちは口では戦争反対とは言いながらも、実際には社会の流れに身を任せているだけである。そう考えると、もし明日、日本が戦争に突入したとしても、多くの人たちが国の方針に従ってしまうであろう。だからこそ、どんな状況でも“ 戦争はしてはいけない”という前提に立って、常に社会の背景にある構造に目を向け、問題意識を持つことが重要」

「暴力的な解決手段である戦争は、完全な解決には至らない。必ず勝者と敗者が生まれ、どちらかに権力が偏る。そしてその不公平さが、新たな戦争の火種となる。一方で、対話は上下のないフラットな関係の中で成り立つものであり、自らの主張を伝えるだけではなく、相手の言葉を聞く耳が問われる。そのことで自然と相手を理解しようとする視線が芽生える。例え、意見や立場が異なっていても、対話によって違いを認めながら、共に生きる関係を築くことが重要。これこそが暴力に変わる解決のカタチであり、私たちが目指すべき平和な社会の土台となるはずだ」

「大学で環境保全の活動について学んでいるので、戦争によって環境破壊や気候変動が進むという話は衝撃的だった。F35戦闘機が飛ぶだけで、戦争に直接関係していない私たちが少しずつ懸命に積み上げた環境への配慮が、一瞬にして無碍になってしまう事実……。持続可能な社会とは程遠い現状にどう向き合っていくか、真剣に考える岐津陽があると実感した」

「各国で共通しているのは、“近隣国を見下していること”という話が印象的だった。その源泉には偏向した報道や教育の影響がないとは言い切れない。真偽を判断する眼を持って、考えることが必要だと感じた」

「イスラエルで“国のために死ぬことは良いこと”という教育を受け、ダニーさんが日本に来るまでそう思っていたことに驚いた。国によって人格が決められ、戦争に利用できるような自国愛を育む教育は恐ろしい。そもそも人は、生まれた国に誇りに持っている傾向が強いので、他国を理解することは決して容易ではない。それだけに、他国が日本にもたらした実績などを、歴史の授業などで取り入れることも必要だと感じた」

「素朴な疑問として、“敵”という言葉はあらゆる言語に存在するのだろうか。何故、“敵”という言葉が生まれてしまったのでしょうか。この疑問から、平和へも道を探っていきたいと考える」

「印象的だったのは、防衛費が1秒ごとに31万円も消費されているという話。親や自分たちが負担する税金の使い道を再考する必要があると思った。地方から出てきた自分は住民票を移していないこともあって、これまでは選挙の際に投票にいかないこともしばしばあったが、まずは住民票を移して選挙に行こうと思う」

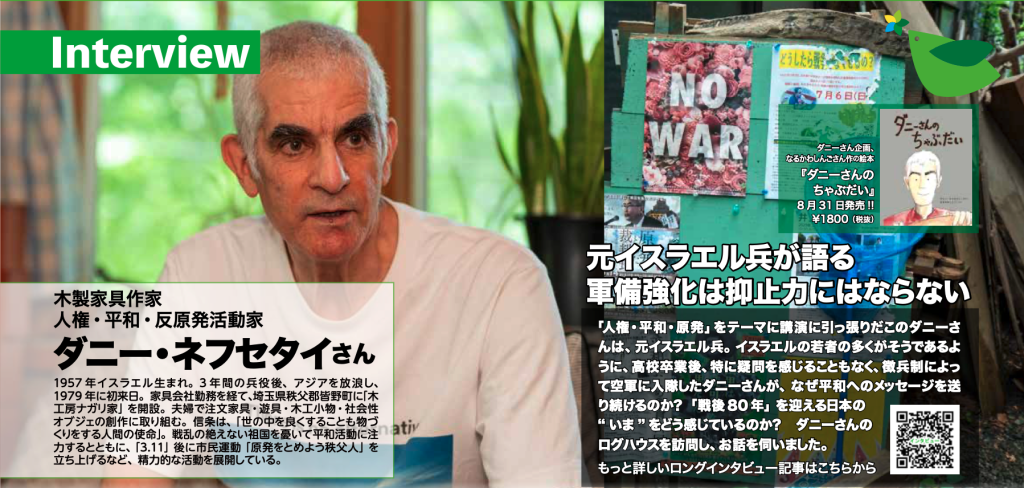

【書籍紹介】

ダニーさん企画の絵本『ダニーさんの ちゃぶだい』が、8月31日発売!!

「ちゃぶだい」に込められた平和へのメッセージ

「ちゃぶだい」は何で丸い?! 「創ること」と「壊すこと」とは?!

これは、家具職人であるダニーさんが、ずっと考え続けていることです。「ちゃぶだい」という見慣れない家具の注文を受けて、イスラエル人であるダニーさんは当初、大いに戸惑ったそうです。

でも、「創ること」を通じて、角のない「ちゃぶだい」が誰とでも同じ距離感でスペースを共有できることを発見。そこで生まれる「対話」の大切さに気付きました。

「ダニーさんのちゃぶだい」は、家具職人としての「創ること」へと喜びと矜持、理不尽な力によって「壊すこと」が平然と行われる戦争への警鐘、そして「平和への願い」が込められています。

企画: ダニー・ネフセタイ

作: なるかわ しんご

株式会社イマジネイション・プラス刊

ISBN: 978-4-909809-68-1

本体価格: ¥1,800

シリーズ名: a sailing boat book

刊行予定: 2025年8月31日