【インタビュー】岡田 千尋さんに聞く 「世界で加速するアニマルウェルフェアとは?過酷な環境に置かれる畜産動物から考える」

アニマルウェルフェア…。直訳すれば「動物福祉」で、人間が動物を利用するうえでは最低限の倫理的責任があり、できる限り苦痛や苦悩を与えないよう配慮する必要があるという考え方だ。これに関して日本では「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」が制定されており、今国会でも次期改正を成立させる動きがある。しかしながら、その議論は犬や猫などの愛玩動物に偏っており、畜産動物や実験動物の遵守基準については議論が進んでおらず、国際的な基準から大きく立ち遅れている。このことが、私たち自身の生活や社会にどのような影響があるのか? アニマルライツセンター代表理事の岡田 千尋さんに聞いた。

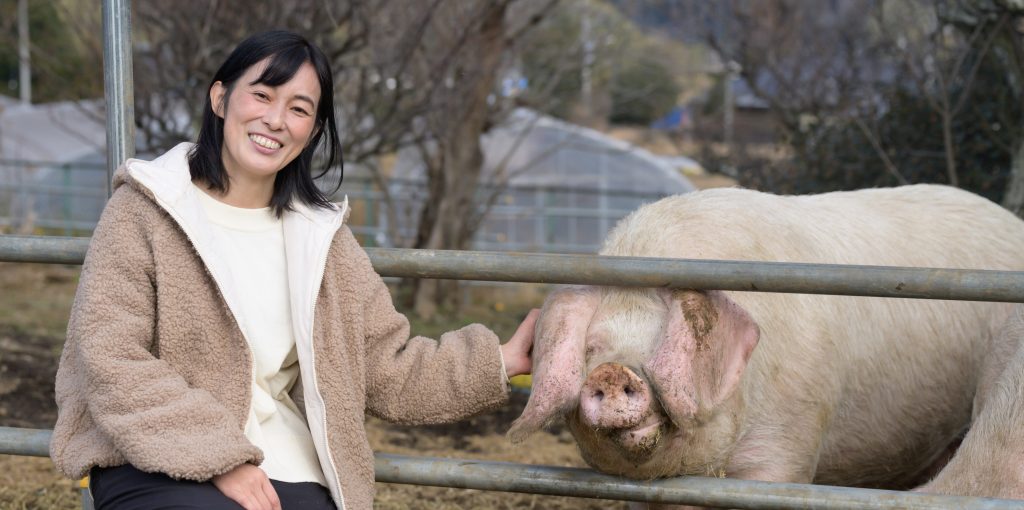

認定NPO法人 アニマルライツセンター 代表理事

岡田 千尋さん

1978年静岡県生まれ。2001年より同法人で調査・キャンペーン・戦略立案などを担い、2003年から代表理事に就任。動物たちの苦しみを効果的に減らすという目的のもと、衣類や食品として扱われる動物や実験動物など、主に産業で利用される動物を救うための活動に注力。「本当の現状を知り、自分自身で判断できる世界」、「人と動物が穏やかに共生できる社会」の実現を目指している。

(インタビューアー)

千葉県成田市議会議員

会津 素子

1978 年東京都生まれ。役者、児童養護施設職員、青年海外協力隊(エジプト派遣)、障がい者ヘルパーを経て、2011年初当選。議員活動の傍ら、子どもの居場所づくりに取り組む。緑の党グリーンズジャパン千葉県本部共同代表。

「動物愛護法」の改訂議論の中で、

本当に問うべき問題は何か⁈

―― 動物の適正な取り扱い、福祉向上などに係わる日本で唯一の法律である「動物愛護法」が、次期改正へ向けて本国会で審議されています。これは本当に改正といえるのか? まずは現状について教えてください。

岡田 実際には改正ではなく、改訂に過ぎないと考えています。日本では議員立法により、1973年に動物の保護に関する法律が制定されました。当初は「動物の保護及び管理に関する法律」という名称で、1999年の改訂で現行の「動物愛護管理法」となりました。「愛護」なった背景には、畜産動物や実験動物といった殺処分を前提とする動物を法律から排除し、産業界を守るといった意図があったと推測されます。また、当時の動物保護団体も犬猫をはじめとする愛玩動物だけに視線を注ぐ動きと、すべての動物を守るべきとする動きに二分されていて、結果的に犬猫派が多数を占め、政府・官庁との取引もあって、畜産動物や実験動物に関する議論は今回も置き去りにされてしまっているという経緯があります。

その後、1999年、2005年、2012年、2019年と4度の法改正が行われましたが、実験動物は最初の改正で3Rの原則の理念を規定した条項が入ったもののそれ以降、一切変化がありません。畜産動物至っては前回の改正で、地方行政において動物愛護部局と畜産や公衆衛生部局が協力・連携するという内容が盛り込まれただけで、いまだに一条すら条項がありません。畜産に関しては実際には正しく運用されたケースは皆無に近く、「死法」と揶揄されたりもしています。現在も2025年度の成立を目指して国会で次期動物愛護法が審議されていますが、畜産動物や実験動物に関する議論はほとんど進んでいないというのが現状です。国際的には畜産動物・実験動物を含めてアニマルウェルフェアという概念が取り入れられ始めている中で、日本だけが取り残されている現状に私たちは大きな危惧を抱いています。

―― なるほど。「愛護」という言葉は、その対象物を好きか嫌いかという人間の感情をもとにした言葉であるのに対して、動物の適正な飼育や殺し方を定義する「アニマルウェルフェア」は畜産動物にこそ適しているというわけですね。これに対してアニマルライツセンターでは要望書などを出されていますが、問題はどこにあるのでしょうか?

岡田 愛護動物に鶏や豚、牛が含まれていても、畜産動物については条項が一つもなく、行政の立ち入りや命令勧告の規定からも除外されているため、これでは法律の運用に実効性を持たせることはできません。実際には前回の改正でもその議論はあって、実験動物施設については次の検討に含めることとなり、畜産動物についても発表当日の午前中までは付則が法案の検討条項として盛り込まれていたのですが、最後の最後に圧力によりもみ消されてしまったのです。民主主義とは言い難い、まさに鶴の一声でうやむやになってしまったことに、法案の検討に関わった議員たちも虚を衝かれ、釈然としない様子でした。

そこから約5年経過して、一昨年の後半ぐらいから超党派による「犬猫の殺処分ゼロを目指す議員連盟」の中のプロジェクトチームが話し合いを進め、今回の国会で次期動物愛護法を発議ようとしているわけです。ただし、やはり犬や猫の保護に注力する議員が多いこともあって、畜産動物はもちろんのこと、検討事項とされている実験動物に関する検討も決して十分とはいえません。アニマルライツセンターもロビー活動を通じて働き掛けをしたり、この議員連盟のアドバイザーにもなっているのですが、21回実施されたヒアリングの中で、畜産動物と実験動物に関する会合はそれぞれ1回のみ。とはいえ、前回の衆議院議員選挙までは少なからず私たちの訴えに耳を傾けてくれる議員もいました。私たちが畜産動物に関して求めていることは、まず182カ国が参加している国際動物保健機関(WOAH)が定めたコードに沿った基準をつくり、そこに強制力を持たせるということです。

―― 具体的には、どのように変えていく必要があるとお考えですか?

岡田 日本も1930年からWOAHに加盟しているので当然といえば当然のことで、農林水産省も2023年7月にWOAHのコードと同レベルのアニマルウェルフェアに関する飼養管理指針を策定しています。つまり、基本的には準拠している姿勢は見せているものの、法制化されていないため、強制力を伴っていないということが問題なのです。その結果、農場がどんなに飼養管理指針に違反していたとしても野放しといった状況が続いています。

なかでも深刻といえるのが、鶏や鴨などの家禽を屠殺(とさつ)の現場です。世界はできるだけ苦しみを少なくするために、事前に「スタニング」と呼ばれる電気やガスにより意識を失わせる行程を経てから屠殺することが義務化されていますが、日本ではいまだに事前スタニングを行わずに屠殺するケースが横行しているのです。

現在日本でのスーパーにはブラジル産・タイ産の鶏肉が並び、加工食品にはこれらに加えアメリカ産・トルコ産・ヨーロッパ産・中国産の鶏肉が使われています。これらの国々ではすべて事前スタニングが当たり前なのです。アメリカでは州によって義務化されていないケースもありますし、中国も一部の省を除いて義務ではなく推奨レベルですが、少なくとも日本に輸入されている鶏肉は事前スタニングされています。世界では動物を意識のあるまま屠殺するなんていうことは非常識なのです。ところが、日本においては約85%の農場がスタニングを怠っていることがわかっています。もちろん、ウェットマーケットのようなところはその限りではありませんが、大手の食鳥処理場でスタニングを怠っているのは、唯一、日本だけだといっても過言ではありません。それだけに、法制化・義務化が急務だと考えています。

―― 今回の改訂において、スタニングの義務化の他に求めていることはありますか?

岡田 実際にはあり過ぎるのですが、今回の改訂では適正な飼育密度にすること、豚を去勢する際にせめて麻酔ぐらいは施すべきだということを追加要望として掲げていました。もちろん、議連には動物にシンパシーを持っている議員が多いので、実情を説明すると世界の流れに遅れていることを懸念して、良い方向に向かいつつあったのですが、総裁選があり、総選挙が終わってからはがらりと様相が変わってしまいました。それまでは何かしら前に進めましょうという機運があったのですが、当然、そこでは厚生労働省・農林水産省・文部科学省・環境省などといった省庁をまたいだ調整が必要になります。そういった煩雑な案件は後回しにされています。畜産動物と実験動物に関しては、ほぼ前に進まないような雰囲気になりつつあります。他の法律でもさまざまな利権が交差して改訂に時間を要するケースはありますが、優先順位がつけられてしまった状態です。論理や倫理ではなく、政治的な思惑で揺れ動いてしまっていることには残念でなりません。今回を取り逃がすと、これまでの慣例から次の改正は5年先になってしまう可能性もあり、焦燥感に駆られています。2030年まで日本の畜産動物を守る条項がない状態が続けば、食品企業の調達する畜産物が劣悪なままの状況が続くことになるからです。これは動物にとって悲劇的なことはもちろん、国際的にもビジネス的にも受け入れられないだろうし、健康に影響が及ぶ可能性を含めて危惧しています。

―― 口にするものだけに、国民全員に深く関係する問題ですよね

岡田 食品として人間が体内に取り込むわけですから、その動物が健康であるか、不健康であるかということは、とても重要なことだと思います。同時に動物と人との間で感染する人獣共通感染症の問題もありますし、抗菌薬(抗生物質)が効きにくくなったり、効かなくなったりする薬剤耐性菌にも関連してきます。国民全員の公益性のためにも検討して、少しでも早く法制化すべきテーマであることは間違いありません。その意味では、本来は犬猫をはじめとするペットの保護・愛護と同じ土俵で議論されていること自体が、やはり問題だとも思います。動物虐待はかわいそうという観念的なことではなく、食品を提供する側が安心・安全を担保するというのは、ビジネス上の重要課題でもあるわけですから、より現実に即して法制化すべき問題なのです。

鶏舎をケージフリーにするなど、海外はさまざまな基準を策定して、どんどんより良い環境で育てられるようになっている。翻って国内では、健康な食材が調達できない。そういう現実を直視して考えていかなければ、小売店も飲食店も海外産に依存するしか術がなくなり国内養鶏・畜産業の衰退を招くばかりか、食品関連企業にはESG投資を得られなくなるというリスクが重くのしかかっていくでしょう。

―― 国内産は安全で、海外産は怖いというのが一般的な常識となっていますが、決してはそうではないということでしょうか?

岡田 残念ながら、その通りです。最も顕著なのが鶏肉で、海外産よりも国産の方が、薬剤耐性菌が多く検出されていることが判っています。サルモネラ菌も同様で、毎年の調査では国産の鶏肉の約半分から検出されているに対して、EUでは6.4%、アメリカでは24%、ブラジルでは18%と明確な結果が出ています。講演会などでこの話をすると、皆さん口を揃えて「国産の方が高いから安全だと思っていた」と、ショックを受けます。それだけに、本当にこのままでいいんですか?!と声を大にして問うべきタイミングに来ていると思います。

アニマルウェルフェアの重要な視点を

採卵鶏が置かれている現状から考える

―― 私自身もアニマルライツセンターのインスタグラムを通じて、子豚が麻酔なしで歯を潰されたり、牛が麻酔なしで角を切られる様子を初めて知って衝撃を受けたのですが、世の中のほとんどの人たちはそんなことを知らずに日常的に畜産物を口にしているのだと思います。それで、改めて日本の畜産動物の飼育環境について教えてください。

岡田 考えなくてはならない2つの視点があります。一つは動物たちの飼育環境、屠殺の方法がひどいということ、もう一つはあまりに畜産動物の数が増えすぎているということです。私たちは畜産物については、”良いものを少量”と言い続けています。アニマルウェルフェアが高い飼育や屠殺の畜産物に切り替え、生産・消費量を減らすということです。

今、畜産動物は鶏と豚と牛の数だけで851億頭(2022年)が毎年殺されています。国内では10億頭です。この数は1960年以降ずっと増え続けてきました。鶏に至っては、実に11倍にも増えているのです。この飼育数を実現してきたのが詰め込み型の効率だけを重視した「工場畜産」です。1965年、英国で工場畜産の実態が暴露され、あまりにもひどい飼育実態に市民が驚き、始まったのが今のアニマルウェルフェアです。そこから、動物を利用するうえでは、その習性や欲求を叶え、苦痛や苦悩をできるだけ排除する倫理的責任が人間にはあるのだという方向に進み始め、ヨーロッパ諸国を中心に法整備が行われ、新たな畜産方法として工場畜産の効率化を緩和し、動物に配慮する飼育に切り替わってきたのです。最初は動物への配慮という観点で始まったアニマルウェルフェアですが、動物だけでなく、人や環境にとっても重要であることがわかり、今どんどん加速しているのです。養鶏場で働いていた方は「動物の問題は人権の問題でもある」と言っていました。動物が苦しむ姿を見続けることは人々の心を疲弊させるのです。

―― ますます、現状の飼育環境について知りたくなりました。まずは、採卵鶏(卵用に飼育されている鶏)はどうなっているのでしょうか?

岡田 採卵鶏についての我々の調査では、ケージ飼育が約99%で、ケージフリーといわれる方法で飼育されている鶏の割合はわずか1.13%に過ぎません。そのケージフリーで飼育された卵が、スーパーなどで目にする「平飼い卵」です。平飼いとケージフリーはほぼ同義語ですが、文字通り、平地で放牧されているばかりではなく、実際には立体的・多段的な鶏舎にすることでより多くの羽数を飼育できる「エイビアリー」という飼育方法もあります。これらを含めてケージフリーといっています。

―― 海外はケージフリーの方向に向かっているのでしょうか?

岡田 そうですね。EUでは加工卵を含めて市場に出回っている卵の60%以上がケージフリーですし、アメリカも昨年40%に達しました。それに比べて韓国は高いとはいえませんが、それでも昨年の調査で5.6%。今年は7.3%に達し、増加率が急激に伸びています。僅か1.13%の日本がいかに立ち遅れているかがお分かりいただけると思います。

―― なるほど。99%を占めるケージ飼育とは、実際にどのような環境なのでしょうか?

岡田 バタリーケージと呼ばれる小さなケージを積み上げて鶏を収容するという劣悪な環境で飼育されています。1つのケージに2羽~10羽収容され、1羽当たりの面積はA5サイズより小さいほど高密度です。高さも40cm~45cmほどで立つのがギリギリ、羽を広げるなんてことはできません。

当然、このような環境では、エサを探したり、砂浴びをしたり、止まり木で寝たりといった鶏が本来持っている生態や行動はまったく叶いません。その結果、羽を広げる度にケージにぶつかり、骨折や脱臼するといったことが、日常茶飯事に起こっているのです。また、ケージに挟まって身動きが取れなくなってしまい、従業員に発見されずに餓死してしまうケースも散見されます。こういった鶏がいないかを見回るのが、従業員の主な仕事であるわけですが、多くの現場では1つの鶏舎に10万羽の鶏が高密度で収容されており、しかも薄暗い鶏舎で懐中電灯を手に梯子を上って目視で確認するわけなので、弱った鶏を発見することは極めて困難です。その結果、鶏舎内で多くの鶏の苦しみが放置されてしまっています。

これに対して平飼いの場合、人間が歩けば鶏は逃げるか寄ってくるかといった行動を取ります。その場合、逃げ遅れている鶏には健康上、何らかの問題があると考えられます。それだけに、平飼いの方がはるかに容易に健康観察を把握することが可能です。

―― この現状を変えていくためには、やはり法律で強制力を持たせることが必要だというわけですね。

岡田 その通りです。法律が制定されていない日本では基準が設けられていないので、まさに野放し状態になっています。私が知っている限りで最も過密なのは、1羽あたりの面積が277㎠の鶏舎。17㎝×17㎝よりも小さいわけで、普通に考えて1羽が入るわけがありません。鶏卵の最大手といわれるような養鶏場でも300㎠に至っていない環境で飼育しています。このようなぎゅうぎゅう詰めのような状態で、弱い鶏は頭をあげることすらできない状態で暮らしているのです。当然、鶏舎内には、羽はボロボロ、トサカは真っ白といった鶏たちが溢れています。そのため、死亡率も高いのです。

これに対してお隣の韓国は法律を定めていて、もともと550㎠だった1羽当たりの飼育面積の規定を、2018年の法改正で750㎠としています。これは、EUの規定と同じです。要はグローバルスタンダードに準拠したわけで、現在は移行期間なのでまだ満たされていないケースもありますが、新しい鶏舎などはこの基準に沿って建てられています。

残念なことに、日本の飼育面積は韓国やEUの3分の1程度に過ぎません。同じケージ飼いでも海外では、単に飼育面積を規定するだけではなく、止まり木を設置するなどといった改良・工夫が施されています。とはいえ、ケージのなかで鶏の行動を制限していることに変わりはないため、我々としてはやはりケージフリーへのシフトを促したいと考えています。しかし、一足飛びにはいかないので、まずは法律で過密飼育を禁止したいというのがいまの段階です。

―― 鳥インフルエンザで何十万羽もの鶏が殺処分されているニュースなどを耳にする度に心を痛めていますが、これも飼育環境と関係あるのでしょうか?

岡田 ウィルス感染症なので一概にはいえませんが、採卵鶏に限っていうと、平飼いでも時々発生しているものの、多くがケージ飼育の養鶏場から発生しています。鳥インフルエンザの発生数が最も多かった2022年は、ほとんどがケージ飼育でした。これまでは農林水産省をはじめ、糞が下に落ちるのでケージ飼育の方が安全だという認識が一般的でした。しかし、先にお話したサルモネラ菌や鳥インフルエンザを鑑みると、ケージ飼育が決して衛生的ではないことが分かります。言い換えれば、動物が健康であることが、飼育密度と深く関係しているということです。

新型コロナウイルス禍にあっては、人間もソーシャルディスタンスが求められました。また、免疫力を高めるためには日常的に運動することが必要なことも判っています。人間に当てはめて考えれば、現在のケージ飼育に問題があることは、容易に理解できるはずです。

―― より生態に即した環境でこそ、鶏が健康な卵を産めるというわけですね。

岡田 平飼いの場合、鶏は基本的に巣箱で産卵します。同時にそこには排便をしないという習性を持っています。そのため、清潔な卵が担保されるというわけです。ところがケージ飼育では、産卵する場所と排便する場所が混在してしまっています。衛生的に問題があることは一目瞭然です。

―― 採卵鶏のその後はどうなるのでしょうか?

岡田 採卵鶏は450日~600日にわたって卵を産み続けた後、産卵率が落ちると廃鶏として、肉用にするために食鳥処理場に運ばれます。ここでは、長時間放置されるという問題が生じています。もともと肉用に飼育されていた鶏は基本的に深夜辛さにかけて食鳥処理場に運ばれてきてそのまま屠殺されます。一方、廃鶏となった採卵鶏は肉としての価値が非常に低く、主にペットフードや缶詰やチキンエキスの原料になることが多いため、鶏たちがどうなろうと関係ないという発想のもとに、ケージよりもさらに狭いコンテナに、まるでモノを積み上げるような状態で長い期間、放置されてしまっているのです。農林水産省の調査では多くの場合、最大3日間放置されていたことが判っています。餌も水もなく、それぞれの糞尿や割れた卵にまみれて放置されているという惨状です。

―― 動物福祉に配慮されてきた採卵鶏もまた、同じように残酷な結末を迎えるのですか?

岡田 残念ながら、現状ではそうなっています。さらに呆れ果ててしまうのは、先にお話した通り、スタニングなしで殺処分されてしまうことです。抵抗してバタバタしている鶏の首を切ろうとすると、やはり失敗する確率が高くなります。例えば、頸動脈を1本しか切れなかったことで失血死し切れずに、生きたまま「湯漬け」と呼ばれる次の62度の熱湯に入れられる工程に移っていくわけです。

これは本当に残酷ですよね。2023年が最新のデータですが、年間70万280羽が生きたまま湯漬けされていることが報告されています。何故、このようなことが分かるかというと、生きていた鶏は生体反応、つまりやけどで皮膚が真っ赤になってしまい、それらは廃棄されているからです。

一方、世界ではこのようなことをなくすために、Co2、アルゴン、窒素といったガスで眠らせてから逆さ吊りにして処分する「ガススタニング」という方法が急増しています。より安楽で失敗の割合も低く、労働改善にもつながり、かつ生産性も高くなるからです。従業員が処分を行う際には鶏はすでに意識を失っているので、怪我のリスクが大幅に低減され、精神的にも楽になります。要は動物に対してのみならず、労働者にとっても人道的な配慮がなされているということです。これにより、労働者の精神的安定が保たれ、離職率も減ることが判っています。

実際のところ、日本のようなやり方では、誰もが受け入れ難いですよね。そこで日本ではほとんどの場合、外国人労働者に依存しているわけです。いわゆる技能研修生と呼ばれる人たちです。間違いなく「嫌な仕事」を押し付けているわけで、ここでも日本の人権意識の低さが露呈しています。

―― 「物価の優等生」といわれ続けてきた卵に、このような裏側があるとは知りませんでした。最近では上昇傾向がある卵の価格ですが、実際にはどのようにきまっているのでしょうか?

岡田 「物価の優等生」を維持できてきたのは、決して国策としてそうなっていたわけではなく、その背景には大量生産のもとに業界が自分で自分の首を絞めてきたためなんです。卵を作りすぎて需給バランスが崩れ、勝手に価格が下がってしまっていたのが実情です。これについては小さな養鶏場などは抵抗をしていた時期もありましたが、結局のところ、大量生産が続く中で埋没してしまっています。

その結果、現在、卵の業界は補助金温床と化しています。要は薄利多売を追求し続けてきた結果、卵の価格が下がり過ぎて、政府も税金を投入せざるを得なくなる状況が繰り返されているわけです。税金の使い道としては、補填はともかく生産調整に使われていることが大きな問題だと考えています。つまり、1羽殺していくらということを生産者や食鳥処理場に促し、鶏を処分することで卵の生産量を調整しているのです。昔の減反政策と同じことが、いまもなお繰り返されているのです。多数の鶏が、こうして命を絶っているのです。業界自体も活性化せず、それぞれが付加価値を高める努力がなされないのも、赤字経営を続けながらも、採卵鶏の業界がこのようなロジックで守られているからに他なりません。その結果、ケージフリーなどの新しいチャレンジへの再投資もできないという悪循環が続いてしまっているのです。

肉養鶏のほとんどを占めるブロイラーの課題

日本だけがスタンダードから取り残されている⁈

―― 今度は肉養鶏の問題について教えてください。

岡田 肉養鶏の最大の問題は、そのほとんどがブロイラーと呼ばれる早く大きくなるように、繰り返し品種改良されてきた鶏であることです。本来ならば、120日~150日かけて大人に成長する鶏が、僅か40日でその大きさになるような鶏が、日本国内で毎年、7万羽~8万羽も屠殺されています。

そこでは骨格の異常をはじめ、先天的な疾患が起こりやすい状況が生じています。また、後天的にも腹水症・胸水症をはじめ、ありとあらゆる病気になりやすいわけです。例えば、心臓発作で死んでしまう鶏が1%~4%、生後まもなくから不整脈で苦しむ鶏の割合が27%もいるといわれています。また、環境によっても違いますが、歩行困難や立つことができなくなっている鶏が最大48%いると報告されています。要は胸肉ともも肉だけが大きくなるように品種改良され、飼育されているため、骨格異常と自身の体重が重すぎることにより、バランスを保つことができなくなっているわけです。本来の鶏の形をしておらず、遠くから見るとただの白いボールにしか見えないという、異様な状態になっています。

―― 肉養鶏でも海外の動向と逆行する日本特有の問題が起こっているということですか?

岡田 そうですね。品種改良は万国共通でむしろすべてのブロイラーは外国産です。でも、世界はゆっくり成長させるという方向へと切り替え始めています。ヨーロッパではその考え方がかなり浸透していますし、アメリカやカナダでも同様の取り組みが進んでいます。成長を20日程度遅らせるだけで、先にあげたような疾患がかなり減ることが判っており、鶏が健康になるということは薬剤耐性菌の予防や食の安全にもつながるからです。ところが日本では、この発想の転換がなされていません。

―― 採卵鶏で指摘されていた飼育密度の問題はどうでしょうか?

岡田 やはり規制がないので、肉養鶏でも大きく立ち遅れているのが実情です。この場合、海外では「1㎡当たりで何㎏分の鶏を飼育するか」という考え方のもとに、多くが規制を定めています。例えば、日本にはタイ産の鶏肉がたくさん輸入されていますが、そのタイでは「1㎡当たり34㎏分の鶏」という規制があります。韓国では同じく1㎡当たり38㎏、EUでは33㎏。若干の差異はあるものの、基本的にはEU準拠を目指すことが、グローバルスタンダードになっています。

これに対して日本の現状は、1㎡当たり50㎏~60㎏です。まさにぎゅうぎゅう詰めの状態なので、餌を摂ろうとすると、周辺の何10羽が一斉に動かないと給餌器まで辿り着かない状態で暮らしています。当然ながら、羽数が多いと下に糞尿が溜まっていくので、衛生的な問題が生じ、カンピロバクターやサルモネラに感染しやすくなります。糞尿に含まれるアンモニアや自身の重さによって、足の裏に瘡蓋(かさぶた)ができ、それが膿んだような真っ黒な状態にただれ、そこから菌が入って感染するわけです。このように感染症と飼育密度というのは関連しており、日本の足の裏の皮膚炎の発生割合は80%を超えます。しかし、海外のある大手企業は7%だと報告しているのです。だからこそ、日本の鶏肉は世界よりも細菌感染率が高いのです。また、屠殺のプロセスについても、採卵鶏と同様にスタニングなしの状態が続いていることも問題です。

ちなみに鶏卵汚職のスキャンダルがクローズアップされたこともあって、採卵鶏の方は問題が浮き彫りになりつつあり、ケージフリーに向かっている気配も感じられますが、肉養鶏の問題はなかなか話題になりづらく、硬直状態が続いていることを懸念しています。

妊娠ストールと麻酔なしの去勢は、

日本の養豚だけの特殊事情⁈

―― 次に養豚について、特徴的な課題をご指摘いただけますか?

岡田 ここでは「妊娠ストール」と呼ばれる、繁殖用の母豚を妊娠期間中(約114日間)、個別の檻に閉じ込めて隔離して単頭飼育していることが問題となっています。まったく身動きが取れない檻に拘束されて暮らすことを強いられているのです。日本においては養豚場の約90%で実施されているといわれています。

実際には「ストール」は直訳すると「つなぐ」を意味するので、「妊娠クレート(檻)」といった方が正確なのかもしれません。歩くこと、動くことさえできないストレスが与える影響は甚大で、噛むものがないのに口を動かし続けたり、目の前の鉄の棒を噛み続けたりといった異常行動が見られるようになったり、鬱的な病気を発症してまったく動かなくなったりする豚が散見されます。

この豚の妊娠ストールと鶏のバタリーゲージは、アニマルウェルフェア(動物福祉)の観点において、最も象徴的で深刻な課題だと位置付けています。何故、妊娠ストールが広まったかというと、人間が管理しやすいからです。糞尿を処理しやすい、個別に給餌管理ができる、喧嘩も予防できるなど、いわゆる人間の事情です。一方、動くこともままならない豚は病気になりがちで、難産の頻度が高まることも判っています。生産性の観点からは、繁殖用母豚を健康な状態で保つことで何度も出産し、子豚が元気に育つ方がはるかにいいはずです。実際に妊娠ストールを止めて母豚を群れの中で飼育した方が、生まれてくる子豚の死亡率も減り、母豚の無駄な淘汰がなくなることも判っています。結局のところ、目の前の効率しか見えていないというのが日本の現実です。

「死んだ方がましであろう」とする研究分析結果があるほど残酷なことなので、すでにEUでは2013年から禁止になっており、アメリカでも多くの州で禁止されるなど、世界各国では法制化が進んでいます。また、企業や業界団体も廃絶へ向けての努力をしており、2026年までに多くの食肉企業・団体が全面禁止の方向に動いています。ここではテクノロジーを駆使して、アニマルウェルフェアに配慮するというのが世界的なトレンドになりつつあるといっても過言ではありません。

妊娠ストールについては日本でも若干の進捗があって、世界より少し遅れてはいるものの、上場している食肉大手が2030年までに国内養豚場における妊娠ストールを廃止することを宣言しています。実は日本の畜産業界において上場企業があるのは、豚肉の世界だけだからです。ハムやソーセージなどの製造で著名な企業は資本力もあり、社会的な立場から世界の情勢に追い付かなければならないというプレッシャーから、動かざるを得ないのです。

―― 畜産の技術が進化しているのにも関わらず、日本ではまだまだ旧態依然とした方法が続いているわけですね。妊娠ストール以外にも養豚における問題はありますか?

岡田 神経が通っている8本の歯をつぶしたり、雄豚においては去勢するなどといったことが、いずれも麻酔なしで行われています。歯をつぶすのは母豚の乳を傷つけないためらしいのですが、実際には何の根拠もなく慣習的に続いてきました。そのため、私たちとしても意味がないことを訴えていて、その結果、やめてくれるケースも少なくありません。

また、去勢は雄として成熟していくと肉に特有の臭いが付くということで、メスやカミソリを使って麻酔なしで去勢手術をします。これも海外ではホルモン剤や免疫的去勢製剤を数回にわたって飲ませる方法が一般的で、カナダやブラジルの大手も外科的去勢をやめています。この他にも、イギリスやアイルランドなどでは性成熟が起こる前の小さい段階で出荷するという方法を採用しています。

ところが日本では、これらの導入がかなり難しい状況になっています。というのも、去勢されていない豚は屠殺場で振り分けられ、「タマツキ」ということで、臭いが付いている、いないに関わらず、格付けが下がってしまうからです。そのため、できる限り高く出荷したい生産者としては、免疫的去勢製剤の導入に踏み切ることができずにいます。それだけに、この問題を前進させるためには、業界全体の合意形成が必要です。それができないのであれば、「せめて麻酔だけでもしてください」ということを、私たちは嘆願しています。

―― 歯をつぶしたり、去勢したりというのは、獣医と呼ばれる人たちが担当しているのですか?

岡田 そうではなく、従業員が担当しています。

この他にも、豚の場合は尻尾を切るということが、同様に麻酔なしで行われています。何もすることがない豚舎の中でひらひらしている尻尾に嚙みつくリスクを軽減するためという理由で、ほとんどの養豚場で実施されています。

ここでもエンリッチメントと呼ばれる穴を掘ったり、別のものを嚙んだりすることができる豚の生態にマッチした豊かな環境を整えることで、かなりリスクを軽減できるという研究がなされています。このエンリッチメントという考え方は世界の養豚業界・養鶏業界でもどんどん進んできていて、ロープを垂らしてみたりとか、ボールや木材を入れてみるなどといったトライアルが世界中で始まっています。これらは動物の生態を知る上でも極めて重要です。その結果として、生産性も向上するということが判り始めています。

幸い養豚においては大手企業などにお願いした結果、このエンリッチメントの導入が進み始めました。しかし飼育密度が高すぎる養鶏においては、エンリッチメントを導入できるスペースがないという壁があります。いまの状態のままでは養鶏においては絶望的です。

乳牛飼育において顕著な「つなぎ飼い」

牛を運動なしで飼育するリスクとは⁈

―― 牛が置かれている状況についても教えていただけますか?

岡田 牛も似たような状況で、私たちが最も問題視しているのは、やはり「つなぎ飼い」です。食肉牛もそうですが、特に乳牛においてそれが顕著となっています。約70%の酪農場が、この「つなぎ飼い」を選択しています。ロープや個室でつないでつないでいたり、スタンチョンと呼ばれる牛の首の周りを挟んで固定する係留具で牛舎内につながれていたり、方法は違えど、自由に身動きできない状態で飼われているのです。

700㎏を超える体重を、運動なしで支え続けているということは誰が考えても、不可能だということが分かりますよね。その結果、運動器病と呼ばれる脚や骨格に関係する病気に罹りやすくなるのはもとより、あらゆる病気にかかりやすくなります。

ちなみに牛は大きな動物なので、本来、立ったり寝たりするだけでなく、よく寝返りを打つ習性を持っています。そうしないと血がうっ血してしまうからです。ところが、薄いゴムマットが敷いてあるといっても、多くの場合、牛舎の地面はコンクリートなどのかたい素材です。そこに自分の身体をこすりつけるので、膝に穴が開いている牛も数多くいるのです。大きいので遠くから見るときれいな躯体をしているように見えますが、実際に近寄ってみるとさまざまなところに擦り傷や切り傷があることが分かります。

この状況を改善しなければなならないのは当然ですが、「つなぎ飼い」については農林水産省の飼養管理基準で、常時つないで飼育している場合は、運動させることがすぐに取り組むべき改善事項として推奨されるようになりました。ところが、そこに法的強制力がないため、遵守されていないというのが実情です。ただし、国の方針として運動させるという指針が設けられている分、まだマシな状況といえるかもしれません。

いずれにしても、牛は繋いでいるかどうかに関わらず、蹄の病気に罹りやすい動物です。跛行(はこう)といって、歩様に異常をきたしている状態が放置されたまま、人間のために毎日のように乳を搾られていることに、私たちは問題提起しています。

―― まさに理不尽・不条理を感じます。牛の場合、他の畜産動物より寿命が長いように思いますが、そこでの問題はありますか?

岡田 大いにあります。ブロイラーが50日という話をしましたが、牛は5~9年近く、跛行や痛みに耐えながら、何の処置もなくつなぎ飼いされているのです。かなりの苦痛と苦悩を伴っていることは、想像に難くありません。日本において乳牛が定着したのは主に戦後のことですが、その当時の牛舎をいまだに使い続けようとしている姿勢が、このような状況を招いています。牛もまた、品種改良によってどんどん大きくなっているにもかかわらず、70年から80年も経過した牛舎を使っているので後ろ足が通路にはみ出しているといった状況すらあります。酪農事業者は毎年700軒近くが廃業していますが、いまでも全国に2万軒はあるといわれており、一方では大規模化が進んでいます。それでも現状が変わらないのは、酪農が典型的な補助金事業で成り立っているからに他なりません。少しでも売れなくなると手を差し伸べてくれる仕組みがあって、しかも2代目3代目になってくると、信念やポリシーを持たずひどい飼育になっている事例も見てきました。アニマルウェルフェアは後継者問題の解決や、仕事のやりがいにも繋がりますが、同じやり方を踏襲し続けていれば、問題は広がるばかりです。

―― 一方、海外では映像シーンで観られるような放牧が一般的なのですか?

岡田 海外では常時つながれているケースは少なく、少なくとも牛舎内で放していたり、一部の国では放牧が義務付けられているケースもあります。次なる問題もでてきています。地球規模で気候変動が進んで猛暑が続き、最高気温を更新し続ける状況が当たり前になってくると、今の日本の暑さでは畜産が成り立たないという状況が生まれつつあるのです。すでに春から秋にかけて、バタバタと鶏たちが死んでいっています。放牧のような飼育はともかく、向上に閉じ込められている養鶏、養豚においては特に、気候変動は深刻な問題となっていくに違いありません。動物たちが熱中症でなくなるリスクを少しでも緩和するためにも、飼育密度の問題は、さらにリアリティを増しているといえます。

日本においてアニマルライツや

アニマルウェルフェアの議論が進まないのは何故

―― さまざまな観点から目から鱗ともいえる貴重なお話を伺いましたがが、アニマルライツやアニマルウェルフェアの考え方を推し進めていくためには、気候変動問題を含めて、やはり根本的な議論を活性化することが重要だと実感しました。最後に、日本でそのような議論されてこなかったのかについて、教えてください。

岡田 理由は明確です。日本の取り組みが遅れている主な理由は、内需だけに目が向き、畜産物を輸出してこなかったことです。その結果、欧米でのアニマルウェルフェアの高まりに対して情報を仕入れるモチベーションも機会も少なく、意識が低い状態が続いていると考えられます。

同時に、日本人には殺すことを忌み嫌う国民性があって、そもそも動物を殺すことを前提とする畜産業に向いていないのかもしてません。そのため、生産者であっても自分の手で殺したくない、自分の目の届かないところで死んでほしいといったように、現実から目を背けようとします。このことは歴史を鑑みても明らかで、屠殺や処理を他者に依存する土壌の中で、いわゆる差別を生む構造につながっています。その結果として、話題にすることさえもタブー視する文化が育まれ、長年にわたってアニマルウェルフェアを議論する機会が築かれてこなかったことも事実です。

そういった状況では、当然、市民をはじめとする消費者にも情報が届きません。つまり、企業・行政・生産者の認知度が低いことが、市民の認知度の低さに拍車をかけているということです。しかも、アニマルウェルフェアとはまったく異なる定義を持つ「動物愛護」という特殊な言葉が先行してきたことも、法制化の妨げになっていると考えます。

それだけに、いまこそ1人ひとりがアニマルウェルフェアやアニマルライツの意義を正しく捉え、改めて議論をスタートさせることが重要です。そうしなければ、日本の畜産が抱える問題は、永遠に変わることはないでしょう。沈黙は加害者を利するのみです。是非とも、市民発で変化を促しましょう。

アニマルライツセンターさんが主催している署名一覧です。

ぜひ署名・拡散のご協力をお願いいたします。